Il n’est pourtant pas si simple d’écrire l’histoire de Garges, les archives de la Ville ont été en grande partie détruites lors de la Révolution et de la guerre de 1870-1871. Aujourd'hui, il est encore difficile, à partir des documents publics, de connaître la date exacte de création du village de Garges.

Dynamisme et multiculturalisme

Aujourd'hui, Garges-lès-Gonesse est une commune dynamique, résolument tournée vers l'avenir. Elle abrite de nombreux équipements publics tels que des écoles, des équipements sportifs, des espaces verts et des centres culturels. La Ville accorde également une grande importance à la valorisation de son patrimoine, en préservant ses bâtiments historiques et en développant des projets de rénovation urbaine.

Elle est également connue pour son dynamisme associatif et culturel. De nombreuses manifestations et festivals sont organisés tout au long de l'année, mettant en valeur la diversité culturelle de la commune.

En somme, Garges-lès-Gonesse est une commune qui allie fièrement son héritage historique à une vision résolument moderne. Son histoire, son multiculturalisme et son dynamisme en font un lieu attrayant où il fait bon vivre et découvrir la richesse de la région du Val-d'Oise.

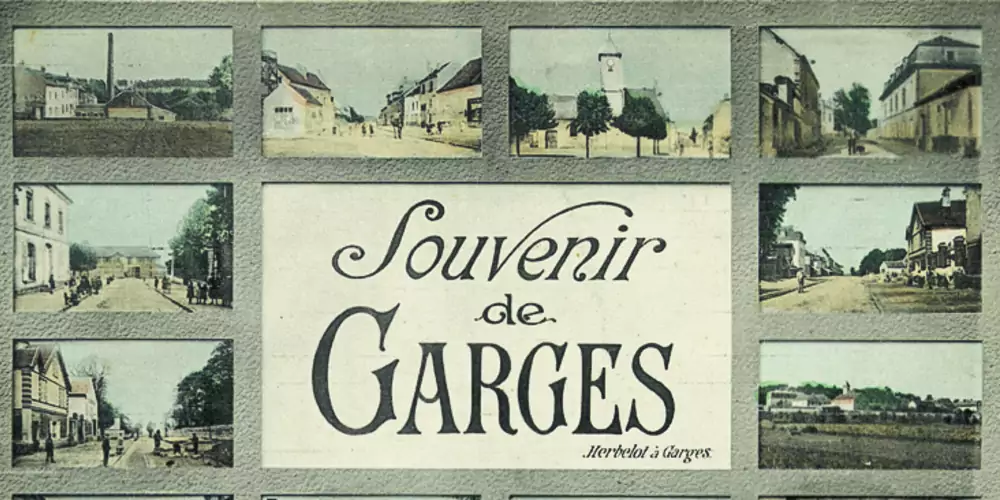

Entre 1910 et 1913, des sociétés financières parisiennes achètent des terrains à Garges et les revendent par lots. Des logements ouvriers y sont construits. C'est ainsi que naît le premier lotissement de la ''Lutèce''. D'autres lotissements sortent de terre à l'Argentière, à la Croix Buard, à Carnot. Le Vieux Pays demeure le centre de la Ville.

La décennie 1950-1960 est celle de la grande mutation. Dans l'immédiat après-guerre, les choix économiques des gouvernements et la reconstruction amènent un flux de population provinciale en région parisienne. Cette politique de centralisation crée une crise du logement sans précédent. Il est urgent de loger correctement ces travailleurs. Comme d'autres communes à proximité de Paris, accessibles par le chemin de fer, Garges est choisie pour accueillir les nouvelles constructions.

Le premier programme de construction d’un grand ensemble (Dame Blanche) est lancé en 1956. Les travaux démarrent en 1958. Dame blanche ouest et Dame blanche nord voient le jour. S’y greffent rapidement, les nouveaux bâtiments des Basses-Bauves, de Barbusse et du (nouveau) Centre-ville.

Deux autres grands ensembles, de taille plus modeste, sont construits à partir du début des années 1970 : la Muette et les Doucettes. La population augmente alors fortement.

|

1954 |

1962 |

1968 |

1975 |

1982 |

2015 |

|

4814 |

10483 |

27312 |

37927 |

40182 |

41782 |

En parallèle, au cours des années 1960 et jusqu’au début des années 1970, des centaines d’immigrés, se regroupèrent au sein de deux bidonvilles, les plus peuplés du département en 1970. Le premier se crée aux « Pieds Humides », le deuxième aux Doucettes. Les deux se résorbent au début des années 1970.

L’ancien centre-ville du village, devenu le « Vieux pays » s’est, avec ces nouvelles constructions, retrouvé excentré. Le nouveau « centre » de la ville est déplacé vers les grands ensembles. En témoigne, la construction du nouvel Hôtel de ville souhaité par la municipalité de l’époque, inauguré en 1975.

Avec l’implantation de grands ensembles, la Ville a dû s’adapter pour répondre aux besoins de milliers de nouveaux habitants : nouvelles voies, écoles, crèches, nouveaux gymnases, etc.

Quelques exemples :

-

La gare de Garges-Sarcelles est ouverte en 1959 puis agrandie en 1966

-

La construction d’un centre commercial dans le centre-ville en 1970 : le centre commercial du rond-point de la Dame Blanche devenu Arc-en-Ciel puis centre commercial de l’hôtel de ville en 2015.

-

Des équipements sportifs tels que la piscine inaugurée en 1972 ou la patinoire en 1974, …

-

Des équipements culturels tels que le cinéma ouvert en 1971, la bibliothèque Elsa Triolet en 1981, la Maison des Arts en 1987 puis l’Espace Lino Ventura en 1996, …

-

Des équipements socio-culturels tels que les centres sociaux Dulcie September (1989), Plein Midi (2003), Jean-Baptiste Corot (2010) ou le Centre de ressources des associations (2000), l’Espace associatif des Doucettes (2011), …

-

Des équipements dédiés à l’enfance et la petite enfance

Enfin, depuis une cinquantaine d’années, le tissu associatif est extrêmement riche et dynamique. Il est le fruit d’une volonté d’entraide et d’animation des quartiers. La Ville compte aujourd’hui plus de 900 associations.

La crise économique, la montée du chômage vont de pair avec le vieillissement des grands ensembles. On parle de la « crise des banlieues ». Certains de ces quartiers sont désormais considérés comme « sensibles ».

C’est la fin d’un rêve. Les grands ensembles qualifiés de « confortables » et « modernes » (une majorité d’habitants qui s’y installe n’avait ni chauffage central, ni salle de bain), symboles d’un idéal architectural au cours des années 1960 et 1970, ne font plus rêver. Depuis les années 1980-1990, des travaux de réhabilitation se succèdent, puis, à partir de 2000, des programmes de rénovation, de résidentialisation et d’embellissement sont lancés. En parallèle, de nouveaux équipements publics voient le jour.

Après la rénovation du quartier de la Muette (entre 2005 et 2014), puis celui des Doucettes, une nouvelle tranche de travaux est lancée. En effet, le Nouveau Programme National pour la Rénovation Urbaine (N.P.N.R.U.) a lancé le chantier de rénovation des quartiers Dame Blanche Ouest, Nord et du Centre-ville. Par ailleurs, le patrimoine vert, atout non négligeable du territoire (coulée verte, parc du Fort de Stains, etc.), est valorisé par le biais de nouveaux projets dont Garges Nature.

Tous les maires de Garges depuis 1808

-

Depuis 2020 : Benoit Jimenez

-

2004 - 2020 : Maurice Lefèvre

-

1995 - 2004 : Nelly Olin

-

1978 - 1995 : Henri Cukierman

-

1965 - 1978 : Robert Pochon

-

1947 - 1965 : Jeanne Carnajac

-

1944 - 1947 : Georges Delaunay

-

1939 - 1944 : Edouard Lagarrigue (délégation nommée par le gouvernement de Vichy)

-

1936 - 1939 : Robert Droux

-

1935 - 1936 : Jean Panhaleux

-

1930 - 1935 : Léon Pavie

-

1929 - 1930 : Louis Planchon

-

1925 - 1929 : Charles Valtas

-

1919 - 1925 : Louis Planchon

-

1914 - 1919 : Georges Meignen

-

1879 - 1904 : Jules Louis Amédée Couvelet Berthault

-

1871 - 1879 : Hippolyte Joseph Cochet

-

1852 - 1871 : Pierre Marie Nicolas Filin

-

1849 - 1852 : Hyppolyte Joseph Cochet

-

1848 - 1849 : Henri Ferdinand Braille

-

1845 - 1848 : Nicolas Finet

-

1830 - 1845 : Pierre Noël Duvivier

-

1822 - 1830 : Joseph Andelle

-

1815 - 1822 : Pierre Noël Duvivier

-

1808 - 1815 : Jean-François Casimir Debrozy

Connaître l’histoire du logo de Garges

On retrouve des trace des armoiries de Garges, le blason avec un lion uniquement, dès la fin du Moyen-Âge.

Les armoiries sont l'ancêtre du logo, d'où leur utilisation spontanée par toutes les communes :

-

Principe de lisibilité à distance (sur un champ de bataille)

-

Principe de reproductibilité quel que soit le support (couleurs et formes doivent être les mêmes sur le chanvre d'un drapeau, le cuir d'un bouclier etc.)

-

Principe des règles d'utilisation et d'interprétation (exemple des chevalières qui reproduisent les couleurs symboliquement sur un support en métal - gueules, azur, argent, or etc. sont codifiés -, aujourd'hui traduites par une « charte graphique »).

Ce n'est qu'au XVIIIème siècle que le blason intègre les trois têtes de corbeau coupées, symbole du seigneur Machault d'Arnouville. Ces armoiries associent le bleu, l’or blanc, le rouge et noir.

En haut, le blason est barré d'une bande blanche chargée de corbeaux et dans le corps figure sur fond bleu, un lion d'or.

Les symboles du logo actuel

Partant d'un constat simple que plus une organisation est importante, plus son logo est simple, l'idée était de garder les éléments du blason qui font la noblesse de la Ville tout en l'épurant.

Le lion est un symbole de force, de courage et de souveraineté, parfois de renouvellement et d'éveil en association avec le soleil (couleur du pelage). Ce symbole correspond donc bien à une Ville qui se veut fière d'elle-même.

Pourquoi avoir abandonné les corbeaux ? Les corbeaux sont emblématiques d'Arnouville et notre nouveau logo devait éviter la confusion des « signes ».